体育教育助力青少年全面发展,多地探索创新教学模式

近年来,随着社会对青少年身心健康关注度的提升,体育教育在校园中的地位日益凸显,各地教育部门和学校纷纷探索创新体育教学模式,通过丰富课程内容、引入专业师资、加强设施建设等方式,推动体育教育高质量发展,助力青少年全面发展。

体育教育成为校园“必修课”

在传统的教育观念中,文化课成绩往往被置于首位,而体育课则被视为“副科”,随着教育改革的深入推进,体育教育逐渐成为校园教育的核心内容之一,教育部明确提出,要确保中小学生每天校内体育活动时间不少于1小时,并将体育纳入中考、高考评价体系,这一政策的出台,使得体育教育从“边缘”走向“中心”。

多地学校积极响应政策号召,调整课程设置,增加体育课时,北京市某中学将每周体育课从原来的2节增加到4节,并开设了篮球、足球、游泳等多种选修课程,满足学生的多样化需求,该校校长表示:“体育不仅是锻炼身体的手段,更是培养学生团队精神、意志品质的重要途径。”

创新教学模式激发学生兴趣

为了提升体育教育的吸引力和实效性,许多学校开始尝试创新教学模式,上海市某小学引入了“快乐体育”理念,通过游戏化、情境化的教学方式,让学生在轻松愉快的氛围中掌握运动技能,该校体育老师介绍:“我壹号娱乐注册们设计了‘趣味接力赛’‘团队闯关’等活动,孩子们在玩中学,学中玩,积极性大大提高。”

科技与体育教育的融合也成为新趋势,一些学校利用智能设备监测学生运动数据,科学制定训练计划,广东省某中学配备了智能手环,实时记录学生的心率、步数等指标,帮助教师精准评估学生的运动状态。“通过数据分析,我壹号娱乐们可以更好地了解每个学生的体质特点,因材施教。”该校体育教研组组长说。

专业师资与设施建设双管齐下

体育教育质量的提升离不开专业师资和优质设施的支持,近年来,各地加大了对体育教师的招聘和培训力度,浙江省教育厅数据显示,2023年全省新增体育教师2000余名,并组织了多轮专业培训,提升教师的教学水平和运动技能。

学校体育设施的建设也取得了显著进展,许多地区投入专项资金,改造老旧操场、增设运动场馆,四川省某县在财政紧张的情况下,仍优先为乡镇学校修建了标准化塑胶跑道和篮球场。“以前孩子们只能在水泥地上跑步,现在有了更好的条件,他们的运动热情更高了。”一位乡镇学校校长感慨道。

体育教育的社会价值凸显

体育教育的意义不仅限于校园,更对社会产生深远影响,研究表明,积极参与体育活动的青少年在心理健康、社交能力等方面表现更优,中国青少年研究中心的一项调查显示,经常参加体育锻炼的学生,其抗压能力和自信心明显高于缺乏运动的学生。

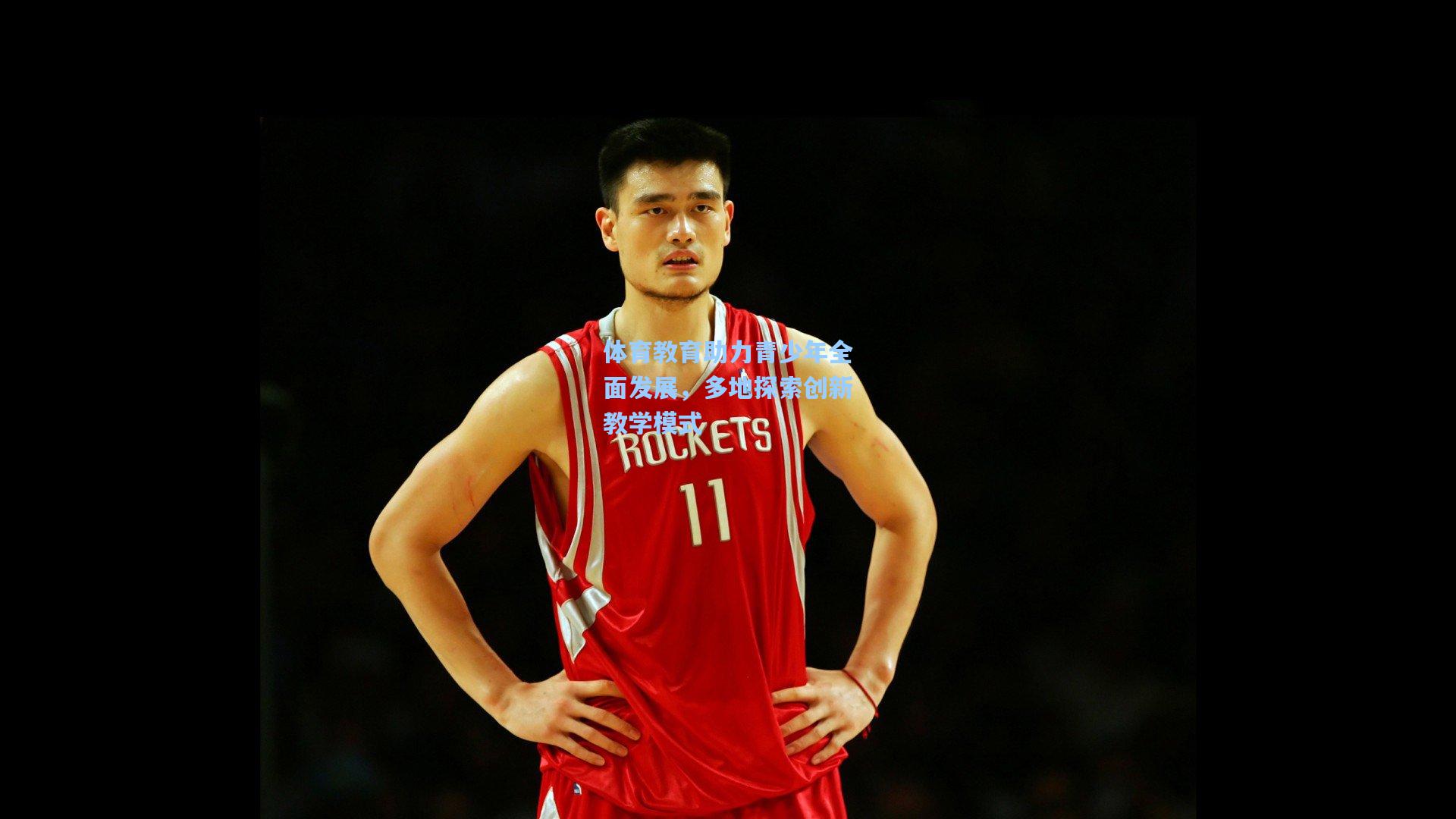

体育教育还为竞技体育人才培养奠定了基础,许多优秀运动员的成长轨迹表明,校园体育是发现和培养苗子的重要平台,国家体育总局相关负责人表示:“我们将进一步加强与教育部门的合作,推动体教融合,为青少年提供更多发展机会。”

未来展望:体育教育迈向更高水平

尽管体育教育取得了显著进展,但仍面临一些挑战,如地区发展不平衡、部分学校重视不足等,专家建议,未来应进一步强化政策落实,加大对农村和欠发达地区的支持力度,同时鼓励社会力量参与,形成多元化的体育教育供给体系。

可以预见,随着社会对青少年全面发展的重视,体育教育将在培养身心健康、人格健全的新一代中发挥更加重要的作用,各地将继续探索创新,推动体育教育迈向更高水平,为青少年的未来奠定坚实基础。